小6社会 外交史総合演習プリント

小6社会 外交史総合演習プリント

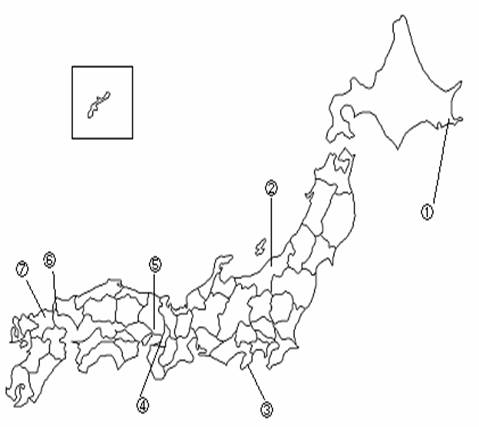

1.右の図は日本の外交史に関わりの深い場所をまとめた地図です。この地図に関する以下の説明を読みながら、問いに答えなさい。

①この地域は、(1)海産物が豊富です。1792年に(2)ロシア人がこの地に訪れ貿易を行うよう求めましたが、幕府は(3)鎖国を理由にこの申し出を断りました。

③開国後、(4)アメリカの総領事がこの地に滞在しましたが、その後、江戸から遠すぎたため(5)閉港となりました。

⑤(6)行基が整備したと伝えられる港で、(7)平安時代末期、平清盛が(8)中国との貿易のために大改修しました。

⑥(9)幕末にイギリスなどの四カ国艦隊に砲撃された港です。この地で(10)中国との講和条約が結ばれました。

⑦古くから(11)大陸との外交の窓口となってきたほか、鎌倉・室町時代には(12)貿易港として栄えました。

問1 下線部(1)について

(A)この海産物としてふさわしくないものを以下のア~エから選びなさい。

ア.たら イ.まぐろ ウ.にしん エ.さけ

(B)江戸時代に、田沼意次はこの海産物を外国に積極的に輸出しようとしました。この海産物を俵につめたものを何といいますか。

問2 下線部(2)について

(A)この人物は誰ですか

(B)この約110年後、日本はロシアと戦争することになります。講和条約はどこの国で結ばれましたか。

(C)1917年、ロシア政府はある人物が率いた革命によって倒されます。この人物は誰ですか。

(D)日本とロシア(ソ連)の間に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.シベリア出兵 イ.三国干渉 ウ.日ソ共同宣言 エ.日ソ中立条約

問3 下線部(3)について

(A)江戸幕府が鎖国を行った理由を2つ書きなさい

(B)鎖国が行われている間に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.生類憐れみの令 イ.慶安の御触書 ウ.大塩平八郎の乱 エ.目安箱の設置

(C)ある条約が結ばれたことで、鎖国は終了します。この条約名を答えなさい。

問4 ①の半島の北にある、2005年に世界遺産登録された半島を答えなさい。

問5 下線部(4)について

(A)この人物は誰ですか、またこの人物と交渉した日本側の代表者は誰ですか。

(B)日本やアメリカに関係のある、以下のア~エの戦争を古い順に並べなさい。

ア.朝鮮戦争 イ.湾岸戦争 ウ.太平洋戦争 エ.ベトナム戦争

問6 下線部(5)について

(A)このとき、開港された港を地図中の①~⑦からすべて選び、番号で答えなさい

(B)この頃に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.桜田門外の変 イ.神奈川、長崎の開港 ウ.安政の大獄 エ.黒船の来航

問7 ③がある県が生産高日本一の製品・特産物としてふさわしくないものを、以下のア~エから選びなさい。

ア.茶 イ.鉄鋼 ウ.オートバイ エ.ピアノ

問8 下線部(6)について

(A)この人物と同じ時代に生きた人物としてふさわしくない人物を、以下のア~エから選びなさい。

ア.山上憶良 イ.紀貫之 ウ.阿倍仲麻呂 エ.鑑真

(B)この人物と同じころに起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.三世一身の法の制定 イ.大宝律令の制定 ウ.墾田永年私財法の制定 エ.平城京に都を移した

(C)この頃の中国の都の名前を答えなさい。

問9 下線部(7)について

(A)平安時代の建物としてふさわしいものを、以下のア~エから選びなさい。

ア. 法隆寺 イ.中尊寺金色堂 ウ.円覚寺 エ.東大寺南大門

(B)平安時代に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.白河上皇の院政開始 イ.坂上田村麻呂の蝦夷討伐 ウ.平治の乱 エ.平等院鳳凰堂の建立

問10 下線部(8)について

(A)中国との貿易の名称としてふさわしくないものを、以下のア~エから選びなさい。

ア.南蛮貿易 イ.勘合貿易 ウ.日宋貿易 エ.日元貿易

(B)この貿易の成功を祈って、平清盛が建立した神社の名前を答えなさい。

問11 下線部(9)について

(A)この頃に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい。

ア.薩長同盟 イ.版籍奉還 ウ.大政奉還 エ.廃藩置県

(B)江戸幕府最後の将軍の名前を答えなさい。

問12 下線部(10)について

(A)この条約を結んだ、日本の代表者を2人答えなさい。

(B)この条約が結ばれた時代に起きた、以下のア~エの出来事を古い順に並べなさい

ア.徴兵令 イ.大日本帝国憲法の発布 ウ.五箇条の御誓文 エ.韓国併合

(C)この条約が結ばれた100年後に、近畿地方を襲った大地震の名前を答えなさい。

問13 下線部(11)について

(A)大陸の進んだ文化を伝えるために、日本に渡ってきた人たちを何といいますか。

(B)日本と朝鮮との間に起きた、以下のア~エの出来事を新しい順に並べなさい。

ア.白村江の戦い イ.朝鮮通信使の来日 ウ.日韓基本条約 エ.慶長の役

問14 下線部(12)について

(A)同じように貿易で栄えた大坂の町はどこか

(B)日本の貿易港に関する説明として適切なものを、以下のア~エから選びなさい

ア.最近、国際空港の整備が進んでおり、現在、成田・中部・阪神の三大国際空港がある。

イ.大消費地に近い東京港は輸入が多く、貿易総額は日本一となっている。

ウ.石油はばら積み船で、鉄鉱石はタンカーを使って輸入している。

エ.輸送用機器の輸出は主に船が使われており、横浜・名古屋は自動車、清水は二輪車を輸出している。

問15 ⑦の地方が関わりのある、以下のア~エの戦乱を古い順に並べなさい

ア. 西南戦争 イ.文永の役 ウ.文禄の役 エ.弘安の役

2.日本と国際連合のかかわりについて説明した以下の文中に適切な語句を記入し、後の問になさい。

日本は1931年に起こした( 1 )を(1)国際社会から批判されたのをきっかけに、1933年に( 2 )を脱退しました。その後、敗戦~占領を経て(2)独立した日本が国連に復帰するのは( 3 )年のことです。安全保障理事会の( 4 )権を持つある大国との国交が回復したことがきっかけでした。

その後、高度経済成長とともに日本は(3)国連の活動経費の約2割を負担するなど重要な役割を果たすようになりましたが、紛争終了後の平和維持活動への参加に消極的である点を批判されたため、( 5 )協力法を成立させ、カンボジアやインドネシアから独立した( 6 )などに自衛隊を派遣するようになりました。

2005年に入ってからは、国連を改革しようという動きが広がり、日本は( 7 )、(4)ブラジル、インドなどとともに、安全保障理事会の常任理事国数を増やそうという提案を行いましたが、実現しませんでした。

問1 下線部(1)について、日本の起こした事件を調査するために派遣された調査団を何といいますか。

問2 日本が独立を果たした条約を何といいますか

問3 この他に、日本は発展途上国への経済的な支援も行っています。この援助の略称をローマ字で答えなさい。

問4 ブラジルから日本が輸入しているものとしてふさわしくないものを、以下のア~エから選びなさい。

ア.コーヒー豆 イ.鉄鉱石 ウ.大豆 エ.小麦

3.以下の文章を読んで後の問に答えなさい。

四方を海に囲まれている日本は、古くから様々な国の政治や文化を取り入れながら、それを日本流に作りかえることで、発展をとげてきました。政治制度という点で日本に多くの影響を与えた国というと、中国やドイツ、アメリカなどが挙げられるでしょう。日本がこの3ヶ国から受けた様々な影響について振り返りながら、これからの日本のあり方を考えてみるのもよいかも知れません。

中国は、①東シナ海をはさんで日本の西側に位置する大国として、古くから東アジアや②東南アジアの各国に大きな影響を与えてきました。日本の支配者たちも、( 1 )朝廷による統一以前から③中国へ次々と使節を送るなどして、周囲のクニグニに自分の支配が正当であると認めさせる根拠として、大陸との結びつきを利用しようとしていました。

その中でも特に日本に大きな影響を与えた政治制度としては、④隋から唐の時代にかけて発達した制度が挙げられるでしょう。この制度は多くの( 2 )人や留学生たちによって日本にもたらされ、⑤天智天皇や天武天皇といった人物たちによってさかんに整備されていきました。⑥その後は中国から受けた影響は文化的なものが中心となりますが、近しい大国としての中国の存在は日本の針路を考えるうえで、⑦それぞれの時代の支配者たちにとって無視できないものだったのはいうまでもないでしょう。

一方、日本がドイツから受けた直接的な影響といえば、( 3 )憲法の制定が挙げられるかもしれません。当時の明治政府内部には、議会の力の強いイギリス流の政治制度を目指した⑧大隈重信らと、天皇を中心とした政治制度の確立を目指した⑨伊藤博文らの意見に分かれていましたが、( 4 )年に10年後の国会開設を約束するのと同時に、皇帝の権力の強いドイツ流の憲法制定を目指すようになったということはよく知られている話です。しかし、実は明治維新以前にも長崎に鳴滝塾を開いて蘭学を教えたドイツ人医師( 5 )の存在がありました。鳴滝塾に学んだ高野長英は、やがて( 6 )号事件が起きると幕府の鎖国政策を厳しく批判するなどして大きな影響を与えましたし、日本の開国を求めて浦賀沖に現れた( 7 )も、( 5 )の作成した日本に関する資料に学んでいたとされます。

第一次世界大戦を敵味方に分かれて戦った日本とドイツは、第二次世界大戦では⑩軍事同盟を結んでともにアメリカ合衆国と戦うことになります。しかし、第一次世界大戦に敗れた直後に制定されたドイツのワイマール憲法は、世界で初めて( 8 )権について定めるなど、当時最も民主的な憲法と呼ばれていたのです。そのような国がどうしてあのような戦争を起こすに至ったのかについては様々な学説がありますが、( 9 )の率いるナチス党が、一定の条件の下で「ドイツ政府が議決した法律は……ドイツ憲法に反する法律を定めることができる」という法律を定めたことが、大きな転換点であったとされています。したがって戦後の日本国憲法は、社会権の規定を取り入れるとともに、⑪ドイツと同じような過ちが起こさないような制度も定められているのです。

この日本国憲法の制定過程で、当時のGHQに大きな役割を占めていたアメリカ合衆国の影響があったことはいうまでもありません。自由権、⑫平等権といった基本的人権の根幹ともいえる重要な権利を、アメリカ合衆国は⑬1776年の独立宣言のときからずっと大切にしてきています。しかし、このように考えてみるとドイツという国もまた、日本国憲法制定に大きな影響を与えたといってもいいのかもしれません。

冷戦の影響で東西に分割されていたドイツでしたが、戦争犯罪人の追及や、自国の起こした戦争の歴史についての周辺諸国との共同研究など、その戦後処理のあり方については、敵国だった他の国々から高い評価を得てきました。2006年9月に内閣総理大臣に就任した安倍晋三首相は、10月に早速中華人民共和国や大韓民国の首脳と会談し、ドイツと同様に歴史研究を共同で行うことで合意しました。ここでもまた、日本はドイツから学んでいるのかもしれません。

問1 空欄( 1 )~( 9 )に適切な語句・数字を入れなさい

問2 下線部①東シナ海について

(1)この海には水深が200mくらいまでの浅い海底が続いています。このような地形を何といいますか。

(2)東シナ海でさかんなに行われている、底引き網を使った漁法を何といいますか。

(3)東シナ海の島々で、その領有権や、埋蔵されている天然ガスの採掘をめぐって、日中が対立している場所はどこですか。

問3 下線部②、東南アジアの国々について

(1)以下のア~エの説明に当てはまる東南アジアの国名をそれぞれ答えなさい。

ア 近年工業化のめざましいNIESの一つにして、世界最大の米輸出国でもある。国内では仏教が熱心に信仰されている。

イ 第1回アジア・アフリカ会議を開催するなど、地域のリーダー国として活躍。2004年の大地震で大きな被害を受けた。

ウ カボチャの語源となったこの国には、1992年に自衛隊が派遣されている。世界遺産に登録されている仏教遺跡、アンコール・ワットがある。

エ この国では、1960年代から70年代にかけて、アメリカ合衆国を巻き込んで南北に分かれてはげしい戦争が行われた。日本へはえびの輸出などが盛ん。

(2)東南アジアの10ヶ国から構成される国際組織の名前を答えなさい。

問4 下線部③について、このことが記された以下の中国の歴史書を時代の古い順に並び替えなさい。

ア 宋書倭国伝 イ 後漢書東夷伝 ウ 魏志倭人伝 エ 漢書地理誌

問5 下線部④について

(1)この制度は主に刑罰のルールと、政治のルールの2つから構成されています。これを何と呼びますか。

(2)文武天皇が在位していた701年に、この制度が本格的に整えられるようになります。この制度の整備に活躍した人物を、以下から2人選びなさい。

ア 舎人親王 イ 藤原不比等 ウ 刑部親王 エ 太安万侶 オ 稗田阿礼

問6 下線部⑤について

(1)天智天皇は、即位する直前に都をある場所へ移しました。その場所を以下から選びなさい。

ア 難波 イ 長岡 ウ 大津 エ 飛鳥

(2)天智天皇の息子と、後の天武天皇との間で争われた内乱を何と呼びますか。

(3)天武天皇の死後、即位した持統天皇の頃に建設された、初の本格的な都を答えなさい。

問7 下線部⑥、中国から受けた文化的な影響の1つに、仏教の伝来があります。このことについて

(1)中国から新しい仏教の教えを日本に伝えた人物として不適切なものを以下から選びなさい。

ア 栄西 イ 行基 ウ 空海 エ 鑑真

(2)平安時代末期から鎌倉時代にかけて発達した分かりやすい仏教の1つに念仏があります。念仏を広めた人物としては不適切なものを以下から選びなさい。

ア 法然 イ 源信 ウ 日蓮 エ 親鸞

(3)念仏を唱える宗派の人々は、戦国時代に入るとしばしば団結して一揆を起こしました。戦国時代に建てられたこの宗派の本拠地で、後にその跡地に豊臣秀吉の大阪城が築かれることになる寺院を答えなさい。

問8 下線部⑦について、日本と中国との外交の歴史は、しばしば対等かそれ以上の関係を築こうとする日本側と、日本が臣下としてふるまうことを求める中国側との間で衝突に至ることがありました。このような視点で考えると、下記の支配者たちの中には一人だけ仲間はずれがいます。その人物を記号で答えなさい。

ア 聖徳太子 イ 北条時宗 ウ 足利義満 エ 豊臣秀吉

問9 下線部⑧の人物について

(1)彼が結成した政党の名前を答えなさい。

(2)伊藤博文が内閣制度を創設すると、大隈は外務大臣となり条約改正実現のために努力しました。彼が外務大臣に在任中、日本とイギリスとのあいだに起きた事件の名前を答えなさい。

(3)彼は第一次世界大戦中に首相となり、中国にある要求を出します。その要求とは何ですか。

問10 下線部⑨の人物について、

(1)彼が初代内閣総理大臣となった年を以下から選びなさい。

ア 1884年 イ 1885年 ウ 1886年 エ 1889年

(2)彼は後に韓国の初代統監を勤め、在任中にハルビンで暗殺されます。暗殺を実行した人物を答えなさい。

問11 下線部⑩の軍事同盟が結ばれた年を以下から選びなさい

ア 1937年 イ 1938年 ウ 1939年 エ 1940年

問12 下線部⑪について、

(1)この制度とは文中の内容から考えて何のことを指しますか。

(2)この制度の最終的な判断を下す権限を持つことから、「憲法の番人」と呼ばれる機関はどこですか。

問13 下線部⑫について

(1)この権利についての以下の説明文の空欄に適切な語句・数字を記入しなさい。

日本国憲法の第( あ )条には「すべて国民は( い )の下に平等であって、人種、信条、( う )、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない」と定められています。門地とは、「生まれや家柄」のことを指しており、江戸時代に( え )と呼ばれ、明治時代以降も新平民として差別されてきた人々が結成した( お )社は、このような差別をなくすことを目的として活動してきました。

(2)上の説明文中の空欄( う )の部分に基づき、職場における差別を禁止するために1985年に定められた法律を答えなさい。

(3)空欄( う )による差別を廃止するために、雑誌『青鞜』を刊行して活躍した人物を答えなさい。

問14 下線部⑬の頃の日本国内の出来事として正しいものを、以下から選びなさい。

ア 生類憐みの令 イ 目安箱の設置 ウ 印旛沼の干拓 エ 外国船打ち払い令

解答欄

1.

問1(A) (B)

問2(A)

(B)

(C)

(D)

問3(A)理由①: 理由②:

(B)

(C)

問4

問5(A)総領事名:

日本側代表者名:

(B)

問6(A)

(B)

問7 問8(A) (B)

(C)

問9(A) (B)

問10(A) (B)

問11(A)

(B)

問12(A)

/

(B)

(C)

問13(A)

(B) 問14(A) (B) 問15

2.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

問1

問2

問3 問4

3.

問1 1 2 3 4 5

6 7 8 9

問2(1) (2) (3)

問3(1)ア イ ウ エ (2)

問4 問5(1) (2)

問6(1) (2) (3) 問7(1) (2) (3)

問8 問9(1) (2) (3)

問10(1) (2) 問11 問12(1) (2)

問13(1)あ い う え

お (2) (3) 問14

(解答)

1.

問1(A)イ(B)俵物

問2(A)ラクスマン (B)アメリカ合衆国 (C)レーニン

(D)イ(1895年)→ア(1917年)→エ(1940年)→ウ(1956年)

問3(A)理由①:キリスト教が広まるのを防ぐため 理由②:幕府が外国との貿易の利益を独占するため

(B)イ(1649年)→ア(1687年)→エ(18世紀前半)→ウ(1837年)

(C)日米和親条約

問4 知床半島

問5(A)総領事名:ハリス 日本側代表者名:井伊直弼

(B)ウ(1941年)→ア(1950年)→エ(1960年)→イ(1991年)

問6(A)②(新潟)、⑤(兵庫)

(B)エ(1853年)→ウ(1858年)→イ(1859年)→ア(1860年)

問7 イ(愛知県)

問8(A)イ(土佐日記を書いた人物、平安時代)

(B)イ(701年)→エ(710年)→ア(723年)→ウ(743年) (C)長安

問9(A)イ(ア:大和時代 ウ:鎌倉時代、北条時宗が建立 エ:鎌倉時代初め)

(B)イ(9世紀初め)→エ(11世紀半ば)→ア(1081年)→ウ(1156年)

問10(A)ア(スペイン・ポルトガルとの貿易) (B)厳島神社

問11(A)ア(1866年)→ウ(1867年)→イ(1869年)→エ(1871年) (B)徳川慶喜

問12(A)陸奥宗光/伊藤博文(完答)

(B)ウ(1868年)→ア(1873年)→イ(1889年)→エ(1910年)(C)阪神淡路大震災

問13(A)渡来人

(B)ウ(1965年)→イ(江戸時代)→エ(1597年)→ア(663年)

問14(A)堺 (B)エ

問15 イ(1274年)→エ(1281年)→ウ(1592年)→ア(1877年)

2.

(1)満州事変 (2)国際連盟 (3)1956年 (4)拒否 (5)PKO (6)東ティモール

(7)ドイツ 問1 リットン調査団 問2 サンフランシスコ平和条約 問3 ODA 問4 エ

3.

問1 1 大和 2 渡来 3 大日本帝国 4 1881 5 シーボルト 6 モリソン

7 ペリー 8 社会 9 ヒトラー

問2(1)大陸棚 (2)トロール漁業 (3)尖閣諸島

問3(1)ア タイ イ インドネシア ウ カンボジア エ ベトナム

問3(2)ASEAN(東南アジア諸国連合) 問4 エ→イ→ウ→ア 問5(1)律令 (2)イ、ウ

問6(1)ウ (2)壬申の乱 (3)藤原京 問7(1)イ (2)ウ (3)石山本願寺 問8 ウ

問9(1)立憲改進党 (2)ノルマントン号事件 (3)二十一か条の要求

問10(1)イ (2)安重根 問11 エ 問12(1)違憲立法審査権 (2)最高裁判所

問13(1)あ 14 い 法 う 性別 え えた・非人 お 全国水平

問13(2)男女雇用機会均等法 (3)平塚雷鳥(市川房江) 問14 ウ